五月人形とは?

- 5月5日の端午の節句を祝うため、外飾りの鯉のぼりに対して内飾りとして飾る五月人形。

- 五月人形は、男の子の成長を祝って飾る人形飾りです。

豪華な鎧や兜を飾ること自体は武家社会の風習で、かつて武者が安全や武運を祈って鎧や兜を神社に奉納したことが由来とされています。

鎧や兜は、戦のときには防具として身を守るという大切な役目を持っているため、無事に成長し、強く立派な男の子になるようにという願いが込められています。

- 段飾りの場合はほかに軍扇、太鼓、陣笠などを供えます。

- 下に敷かれた緑の毛胆(もうせん)は、魔除けとされる蓬(よもぎ)色を用いています。

- 1週間ほど前から飾るものとされますが、ゴールデンウィークの初日には飾りたいところ。

- 節句の日が過ぎてからも、雛人形と違い特に急ぐ必要はないものの、なるべく早く埃を払って片づけるのが良いとされます。

【図解】五月人形 〜 段飾り

- 篝火(かがりび);戦のときなどに屋外で照明として燃やされた火。かご状のものに薪(まき)をくべて焚きます。

- 弓矢(ゆみや);弓矢は「破魔」ともいい、魔除けに使われる道具。子どもを災いから守るために飾ります。

- 鎧 兜(よろいかぶと);身を護る大切な防具である鎧兜。実際の戦国大名や武将が着用していた形が用いられます。

- 太刀(たち);大きく反った太い刃物。魔物は光り物を嫌うと考えられており、護身用に使われてきました。

- 陣笠(じんがさ);兜の代用品として戦などで使用されていた塗笠。革製や金属製のものがあります。

- 吹き流し;鯉のぼりの一番上にあるものと同じもの。旗のような役割があり、目印として使用されます。

- 粽(ちまき);厄災を排除し、邪気を祓うとされる食べ物のちまきを模した飾りも一緒に添えられます。

- 菖蒲(しょうぶ);魔物を祓う植物である菖蒲を形どった飾り。もちろん実際の昌蒲を飾ってもよいです。

- 柏餅(かしわもち);子孫繁栄を意味する植物、柏の葉で巻いて作られた柏餅を模した飾りで段を彩ります。

- 軍扇(ぐんせん);武将が自らの陣を指揮する時に用いた扇。骨は黒漆塗りで作れているものが多いです。

- 鯉のぼり;小型の鯉のぼりも飾られる。男の子の立身出世を願い、五月人形にも添えられることもあります。

- 陣太鼓(じんたいこ);戦のときに、軍勢の進退の指示をするために打ち鳴らした太鼓。鉦(かね)も飾られます。

いろいろな五月人形

鎧飾り(よろいかざり)

- 鎧を中心にした段飾りで、両側に豪勢な弓と太刀を添えるのが基本スタイル。

- 戦国大名や名武将が着用していた鎧は、名将にあやかる気持ちが込められます。

兜飾り

- 兜を中心にした飾りで、両側に豪勢な弓太刀を添えられたものが多いです。

- コンパクトなので手軽に飾れて人気があります。

若大将飾り(子供大将飾り)

- 若大将飾りには顔があって、子供にも親しみやすいです。

- 両側に太刀と弓の飾りを添えてあるのが一般的なスタイル。

武者人形

- 金太郎や桃太郎、歴史上の人物などの種類があります。

- 人形(ひとがた)の五月人形は武者人形と呼ばれます。

伝統的工芸品としての五月人形

|

木目込み人形専門店 真多呂人形 |

|---|

|

|

例えば、織物と染織品だけで「多摩織」や「東京染小紋」など6品目あります。

また、「江戸切子」や「江戸硝子(がらす)」などのガラス製品、羽子板の装飾で有名な「江戸押絵(おしえ)」のほか、メガネのフレームに使われる「江戸べっ甲」なども名高いです。

「江戸木目込人形」といえば、東京都台東区の五月人形、雛人形の真多呂人形(またろにんぎょう)が有名ですが、実は、節句人形の生産量、額は埼玉県が日本一です。

さいたま市(旧岩槻市)岩槻区を中心とした地域は、材料となる桐の産地で、塗装に使う良質な水にも恵まれていたため一大生産地として栄えました。

人形作りに適した桐と水に恵まれた岩槻で培った、伝統技術が、当サイトで紹介の人形の町「さいたま市岩槻区」にある、雛人形、五月人形専門店、【工房天祥】

伝統的工芸品とは?

- 主として日常生活の用に共されるものであること

- 製造過程の主要部分が手作業的であること

- 伝統的技術または技巧によって製造されていること(100年以上継続する技法)

- 原材料の全てが伝統的に使用されてきたものであること

- 一定の地域で産地を形成していること(地域内に10企業以上または30人以上の従事者)

- 五月人形の真多呂人形(江戸木目込み人形)

![]() は伝統的工芸品のひとつです。

は伝統的工芸品のひとつです。

五月人形の真多呂人形(またろにんぎょう)

端午の節句の五月人形の「真多呂人形」![]() は、「木目込み人形」唯一の正統伝承者として上賀茂神社の認定を受けています。

は、「木目込み人形」唯一の正統伝承者として上賀茂神社の認定を受けています。

経済産業大臣指定「伝統的工芸品」260年の伝統技法で、

職人の丹精こもる雅やかな逸品をお届けします。

30日間返品交換無料、10年間品質保証付きで安心のネット通信販売です。

- 端午の節句は、健やかなお子様の成長を願い経済産業大臣指定、伝統的工芸品

- 真多呂人形

![]() をおすすめします。

をおすすめします。

端午の節句について

5月5日の子どもの日は、端午の節句でもあり、男の子の成長を願う日とされています。

端午の節句の起源は、桃の節句よりも古く、奈良時代に始まり、平安時代には病気や災厄から身を守る大切な貴族の行事として定着しました。

鯉のぼりを上げ、柏餅や粽(ちまき)をいただき、菖蒲湯につかります。

菖蒲で邪気を払う中国の習わしだったといわれています。

- この端午の「端」とは、ものごとのはじめという意味を持つ言葉。

- そして「午」とは「午(うま)の日」のこと。

- 端午とは、その月はじめての午の日を指していました。

平安時代の貴族の間でのこうしたしきたりが、やがて、「午」に通じる「五」が重なる、5月5日が端午の節句として「人日(1月7日)・上巳(3月3日)・端午(5月5日)・七夕(7月7日)・重陽(9月9日)」の五節句に取り入れら定着していったといわれます。

初めは宮廷行事だったのが、自然と子供たちがお互いのからだを菖蒲の葉でたたき合う遊びに変わり、鎌倉時代には一般家庭でも端午の節句を祝うようになったといいます。

端午の節句が日本に伝わった際、女性の行事である「五月忌み」と結び付いたため、当初は女の子の祭りとして行われていました。

- それが男の子の行事に変わったのは鎌倉時代から。

- 菖蒲が武士の「尚武」や「勝負」に通じることから、男の子がこの日に菖蒲の葉で作った兜で遊ぶようになったのが理由です。

中国ではこの時期は、心身に不調をきたしやすく、災いに見舞われやすいとされてきました。

季節の変わり目には魔が忍び込みやすいといわれ、天候不順は体調にも影響がありそうです。

また、田植えをはじめるこの時期は、身を祓い浄めて豊作を祈る節目の時でもありました。

暑い夏に負けないよう、健やかさの備えをする頃でもあったようです。

ですから、人々は、山に出かけて薬草を採り、それでお茶を煎じたりお酒をつくったりして飲んでいたといいます。

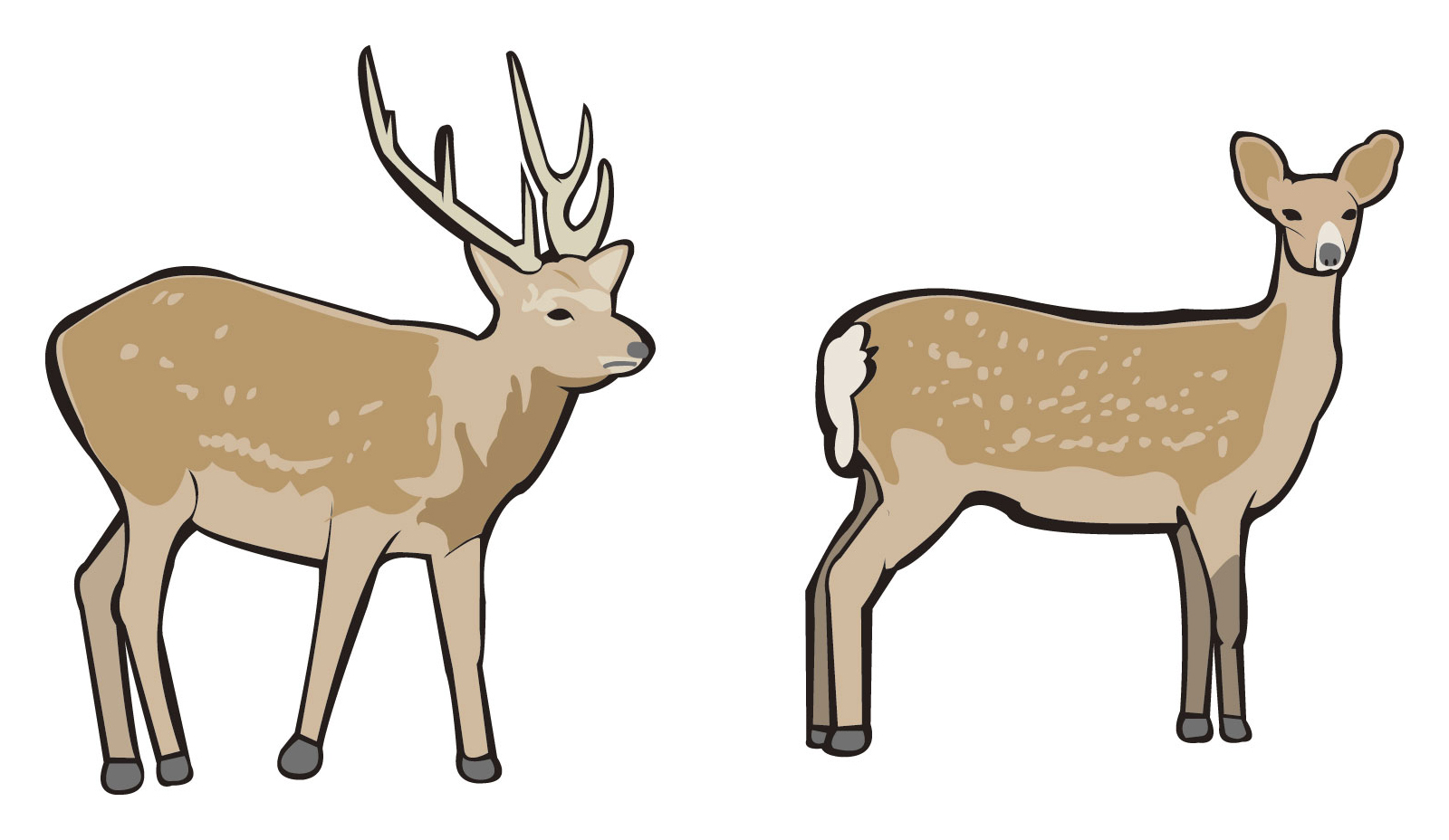

薬効が高いといわれる鹿の角や、香気により邪気を祓うとされる菖蒲やよもぎなどを求めて、野山へ薬猟に出かけるならわしがあったといいます。

五月初旬は、鹿の角が生えてくる時期で、その若角を陰干しにして粉にすると、英気を養う薬となりました。

端午の節句に、宮廷では菖蒲やよもぎを軒にさすなどし、丸い絹の包みの中に香薬を入れて、天皇の御所にかけて邪気を祓い、暑い季節に備えたそうです。

「枕草子」の中で、かの清少納言も、薫風のころに菖蒲が香る様子を書き記しています。

端午の節句に薬草でお清めをするしきたりは、やがて庶民にも広まっていきました。

日本人にとりわけ好まれたのは菖蒲です。

お酒にしたり、枕に詰めて眠ったり、あるいは束にしてあちこちを叩いたり・・・邪気を祓ってくれると人々は願ったのです。

やがて、・・・続く >>>